■【第1回】「連想支援システム」開発に至った経緯

開発中のシステムについて、開発の経緯、進捗等についてご紹介します。

多くの皆様にご理解いただけるように説明します。冗長な点につきましてはご容赦ください。

また、ご不明な点、分かり難い点などございましたら「お問い合わせ」ページからメールでお問い合わせください。

第1回目は「文書(テキスト)情報視覚化機能」および「インタラクティブアクセス機能」をベースとし、蓄積した文書を情報源として用いる「連想支援システム」の開発に至った経緯と、現時点まに完成している機能等をご紹介します。

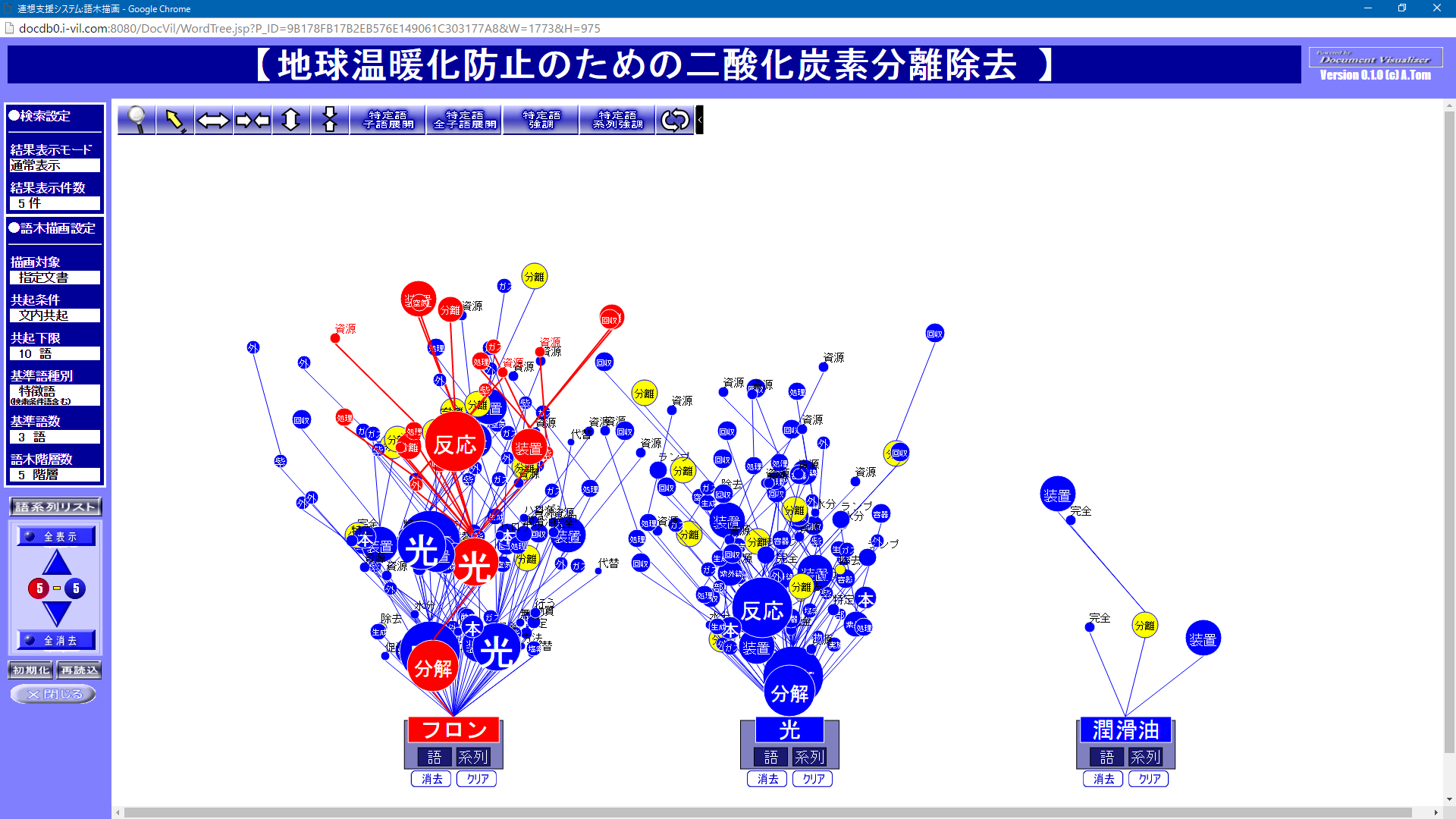

まず、開発中の「連想支援システム」で文書内容を描画した画面例をご覧ください(図1)。

図1.連想システムでの文書内容描画例(文書内容分析直後)[ クリックして拡大 ]

図1.連想システムでの文書内容描画例(文書内容分析直後)[ クリックして拡大 ]

図1.に樹形図(語木)で示した内容は、ある文書を「地球温暖化防止のための二酸化炭素分離除去」の視点で分析し、分析結果を描画した中で、語「光」をクリックした例です。

連想支援システムでは、このように情報を分析した結果を描画し、システムに実装した各種機能を使用し描画内容を変化させる操作を通じて、人の連想を支援することを狙っています。

では、このシステムを開発するに至った背景をご説明します。

本サイト内のページに繰り返し記載しております通り、新しいものを生み出す創造的活動では、その活動に必要な「創造力」の元となる「気づき」や「発想」が非常に重要です。

しかしながら一概に「気づき」や「発想」と言っても、たとえば文書などのテキスト情報を対象とした場合と、絵画や写真などの画像情報を対象とした場合とでは、両者とも人の視覚が用いられるものの脳内での知覚・認知機能の働き方が異なるため、「気づき」や「発想」を促進する支援方法に要求されるものが変わってきます。

もちろん、どのような分野の、どのような場面での創造的活動を対象とするかによっても「気づき」や「発想」の促進に求められるものは変わってきます。

ならばあらゆる対象、あらゆる場面に対応できる万能な(制約のない)創造支援システムを開発できれば理想的なのですが、それは容易なことではありません。

さらに、たとえ特定の分野に絞ったとしても、「気づき」や「発想」に実効性を期待できる創造支援システムをいきなり開発することは、システムに実装する機能の検証ができていない段階では非常に困難です。

そこで、まずは人の「連想」を支援するシステムから開発を試みようと言うことになったのですが、これに取り組むこととした背景には、「連想」が脳内で行われる過程では、何らかの「気づき」や「発想」が伴うということが先人の研究により知られていたからです。また「『連想』とは、ある事柄、ある物など既に存在するものをベースとして、それと関連のある事柄、物などを思い浮かべる こと」と言われるように、「連想」にはベースになるものがあることが前提であり、コンピュータやインターネットが日常の中に浸透した現代では至る所に連想のベースとして利用できそうな情報の蓄積があるということも、この取り組みを有利に進められそうと思えました。

これらのことから、いきなり創造支援システムの開発に取り組むのではなく、その前段階として「気づき」や「発想」のための支援機能を設計、実装、テスト、検証するためのプロトタイプシステムとして「蓄積された大量の文書情報を源泉として用い、ユーザーの視点や文書の特徴を基点として視覚化する。さらに視覚化した情報を人の操作によるインタラクティブなアクセスに応じて変化させ視覚的に応答提示する一連の過程を通じて「気づき」や「発想」の 促進を図る機能を考え、それを実装したシステムとして『連想支援システム』を開発し各機能の有効性を検証し技術を蓄積をする。その後、有効性が確認できた機能を結合・発展させてゆくことで、目標である『創造支援システム』の開発を実現する。」としました。

次回は「連想支援システム」の主な機能について説明します。