■ 創造支援システムについて【3.ゲーム感覚の操作】

3.ゲーム感覚のシステム操作

ゲームアプリケーションには、プレーヤー(人)が行う操作とシステム(ゲームアプリケーション)からの応答の関係の中に、人を無意識のうちに魅きつけ夢中にさせる要素がメカニズムとして組み込まれています。

このメカニズムが有効に機能すると、人はゲームアプリケーションを使うことで、たとえば「楽しい」「集中する」などの状態へと無意識のうちに遷移し、課題をクリアす ることに集中します。

しかしながらあまりに操作が煩わしかったり複雑な場合は、このメカニズムを組み込んだ目的とは逆に集中や興味を阻害したりモチベーションを下げる要因となり、結果として人はそのゲームに取り組まなくなる(関心を無くす)リスクもあります。

<例>「連想支援システム」での実装

「連想支援システム」においても、システムを操作することで「楽しい」「集中する」状態に人の意識を持ってゆくため、「連想ゲーム」(*注2 ) 感覚でシステムを操作できるようにし、かつ複雑・煩雑な操作を極力なくすようにし、ユーザーの認知的負荷低減を狙った仕組みを実装しました。

(*注2) 連想ゲーム:

以前放送されていたNHKのテレビ番組。

1人のキャプテンと複数人のメンバーでチームを構成。2つのチームで対戦する。 総合司会から「お題」(=正解)がキャプテンに渡され、キャプテンはメンバーに正解を発言させるためヒントとなる言葉を次々と発する。メンバーはキャプテンから出された言葉をヒントにし、そこから連想される言葉を答える。正解となる語をメンバーが先に返答したチームが勝ちとなる。

このようにテレビ番組の「連想ゲーム」には「正解」がありますが、創造支援技術研究所で開発中の「連想支援システム」には正解が無い(正解を求めない)点が大きな違いでです。開発中の「連想支援システム」では画面上に視覚的に表現された情報をもとに自由に発想することがポイントです。

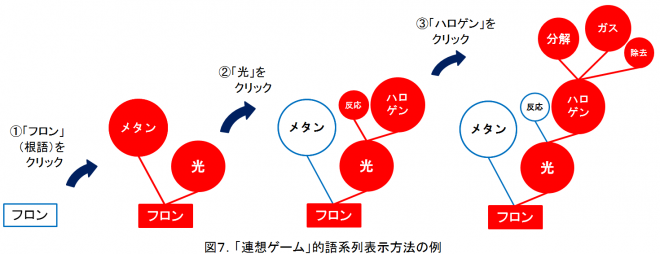

図7.に例を示します。(第1回、第2回での説明に使用した語木を使用して説明します。)

初期状態では最も左の「フロン」だけが表示されています。まず、根語「フロン」(根語)をクリックすると「フロン」と関係が強いとシステムが判断した語「メタン」、「光」が根語「フロン」とともに赤色表示されます。(左から2番目の状態)

そこで、赤色表示された語の中から「光」を選択しクリックすると、次に「フロン」、「光」と関係が強い語として「反応」、「ハロゲン」が候補として赤色表示されるとともに、クリック(選択)されなかった「メタン」は通常状態の表示に戻ります(左から3番目の状態)。さらに赤色表示されている語「ハロゲン」をクリックすると、「フロン」、「光」、「ハロゲン」と関係が強い語として「分解」、「ガス」、「除去」が赤色表示されるとともにクリック(選択)されなかった「反応」は赤色表示から通常表示に戻ります。(最も右の図)

このように語木中に含まれている語をクリックすることで、それまでに表示されていた語群と何らかの関係を持つ語が次々と表示できる機能を実装しました。この操作を語木中の様々な語に対して行うこと通じて連想を支援できることを期待しています。

これまで3回にわたり説明してまいりました「創造支援システム」を開発するため必要な「メンタルモデル活用のポイント」(3点)の説明は今回で終了です。

開発中の「連想支援システム」に実装した内容につきましては、順次【開発ブログ】ページに掲載してまいりますので、そちらもあわせてご覧ください。

なお、

これまで説明してきました3つのポイント「語情報の視覚化」「人とシステムとのインタション」「ゲーム感覚の操作」のほかにも、下記しましたような先人の研究成果や知見を参考にし、システムの構築に生かしています。

■複雑な理論を用いて少量のデータを解析するよりも、単純な理論により大量のデータを分析したほうが有用な結果が得られる場合がある。

■ひとつの文書の中で、ある課題について述べられている箇所は集中する傾向がある。

■人は、不足する情報に対面したとき、不足する部分を補って考える傾向がある。

■「発想」とは単なる「ひらめき」ではない。筋道のある思考過程を経たものである。

■人は情報の集まりを見ると、そこに何らかの「規則」(共通項など)の存在を見出そうとする。

■人は情報の並びを見ると、そこに何らかの「規則」(ルールなど)の存在を見出そうとする。