■【第4回】「連想支援システム」の基本機能(2)

今回から「連想支援システム」に実装した、「語木(樹形図)形式で描画した情報をインタラクティブに変化させる機能」の操作方法にについて紹介してまいります。

操作方法の説明に入る前に、描画された内容を理解するのに必要なことを簡単に説明します。

※文書内容の表現方法として「語木」を用いて描画する理由については、「■創造支援システムについて【1.情報の視覚化】」ページをご覧ください。

はじめに、画面に表示される内容についてご紹介します。(これまでに説明した内容と重複する部分もありますが、ご了承ください。)

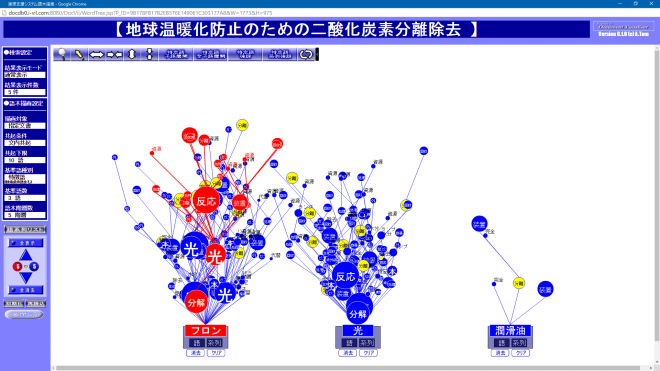

図1.は前回の説明で用いたものと同じで、ある文書を「地球温暖化防止のための二酸化炭素分離除去」という視点(文書検索・抽出条件)で分析し、描画した結果画面の中で語「光」をクリックしたときの状態を表示したものです。

【参考】

開発中の「連想支援システム」では、特定の文書もしくは任意の文書群、あるいは特定の段落もしくは任意の段落群の、計4種の情報を連想のベースとなる情報源として指定して情報を分析することができます。

まず、画面左のパネル(「描画状態パネル」)に表形式で表示されている内容、名称や役割、機能について説明します。

表示されている項目の中の「検索結果表示モード」から「語木描画数」は、「【第3回】「連想支援システム」の基本機能(1)」の表1.に記載した各設定値について、ユーザーが設定した値が表示されます。

また〔語系列リスト〕、〔▲〕、〔▼〕、〔全表示〕、〔全消去〕、〔初期化〕、〔再読込〕の各ボタンは、描画した語木全体に対して行う操作のためのものです。よって、これらのボタンによる操作は、すべての根語の語木に反映されます。

さらに、左パネルに表記されている数字(図中では「赤丸白抜きの”5“」と「青丸白抜きの”5“」)は、その時点で画面上に描画されている語木の表示階層を示しており、赤丸の数字はその時点で選択指定されている語系列の最上位階層数を、青丸の数字は描画されている語木全体での最上位階層数を表します。

次に、描画されている語木の内容を説明します。

語木の中で最も下に記述されている四角で囲まれた文字(図1.の「フロン」「光」「潤滑油」)は、描画された語木の根に相当する語で「根語」と呼びます。

また「根語」より上方に、線で結ばれ◯で囲んで表現された個々の語(語木の「葉」に相当)は各根語の「子語」と呼びます。

語を囲む円の大きさは、分析した情報(指定された特定の文書または任意選択された文書群、もしくは指定された特定の段落または任意選択された段落群)の中でその語が出現する頻度を用いて、円の大きさが大きい場合は出現頻度が高く、逆に円の大きさが小さい場合は出現頻度が低くなるように計算し示しています。

さらに、語木の「枝」に相当する各語間を結ぶ線の長さは、今注目している語と、根語からその語の直前の語(注目している語の一つ前(一階層下)に出現している語)までの語系列を構成している語群との関係の強さを示します。

この線が短い(語間が近接している)ほど関係が強く、逆に、この線が長いほど関係か弱区なるように計算し示しています。

これら円の大きや線の長さは、人のメンタルモデルにより直観的にその意味がイメージできるようにすることを狙った表現方法で表しています。

語木の内容を理解するにあたり事前に知っておくべき基本的なことは、わずかにこれだけです。

次回は、描画されている語木の表示状態をマウス操作で変化させることを説明してまいります。